Objectifs pédagogiques

- Connaître les principales hypothèses diagnostiques et les examens complémentaires pertinents.

- Connaître les principes de la prise en charge d’un ictère du nouveau-né.

Avant de commencer…

L’ictère néonatal est un signe clinique fréquent chez le nouveau-né.

Souvent d’évolution bénigne, il doit cependant être suivi de façon attentive.

Les indices anamnestiques et cliniques devant faire suspecter un ictère pathologique sont :

- âge gestationnel < 37 SA ;

- situations d’incompatibilité ABO, RAI maternelles positives, hémolyse familiale ;

- antécédent d’ictère traité dans la fratrie ;

- survenue précoce avant 24 heures de vie ;

- signes d’hémolyse (syndrome anémique, hépatomégalie, splénomégalie, ecchymoses et hématomes) ;

- perte pondérale > 8 % ;

- signes de cholestase (hépatomégalie, selles décolorées, urines foncées) ;

- durée supérieure à 10 jours ;

- examen neurologique anormal.

Les examens complémentaires pertinents sont fonction :

- de la sévérité redoutée en cas de valeur très élevée de bilirubinémie libre ;

- de la cause suspectée.

I. Pour bien comprendre

L’ictère néonatal survient chez 2 nouveau-nés sur 3.

La grande majorité des ictères sont à bilirubine libre. Dans les autres cas, les ictères sont à bilirubine conjuguée ou mixtes.

Le nouveau-né peut développer physiologiquement une hyperbilirubinémie libre transitoire, liée à :

- la production accrue de bilirubine (deux à trois fois supérieure à celle de l’adulte) secondaire à l’hémolyse physiologique qui survient à la naissance ;

- l’immaturité hépatique ;

- l’augmentation du cycle entérohépatique (absence de flore bactérienne).

Le risque principal est celui de l’ictère nucléaire (encéphalopathie hyperbilirubinémique), qui ne concerne que les ictères à bilirubine libre. Il est lié au passage de la fraction non conjuguée et non liée à l’albumine de la bilirubine à travers la barrière hématoméningée (effet neurotoxique à des valeurs très élevées).

Deux types d’ictère : à bilirubine libre et à bilirubine conjuguée.

II. Diagnostiquer un ictère néonatal

A. Identifier un ictère

1. Suspicion clinique

L’ictère est une coloration jaune de la peau et des conjonctives (fig. 45.1).

Il s’agit de la traduction clinique d’une concentration sanguine élevée de bilirubine.

Il doit être recherché à chaque examen clinique dès les premiers jours de vie à la maternité ou lors des premières consultations de suivi médical.

L’enfant doit être totalement déshabillé et observé à la lumière naturelle. Chez les nouveau-nés à peau pigmentée, le dépistage est plus difficile et l’étude des conjonctives alors très informative.

Fig. 45.1. ![]() Ictère chez un nouveau-né.

Ictère chez un nouveau-né.

Ictère du nouveau-né : fréquent, souvent bénin, mais à ne jamais négliger.

2. Confirmation diagnostique

La détection clinique de l’ictère par l’inspection n’est pas suffisamment sensible. Son intensité et sa sévérité sont parfois sous-estimées par l’examen.

En maternité, le dépistage de l’ictère est assuré par un bilirubinomètre transcutané.

Cet appareil, appliqué sur le front et le sternum du nouveau-né, estime, par mesure optique, la concentration de bilirubine totale. La mesure doit être effectuée au moins une fois par jour à la maternité. Lorsque la bilirubine transcutanée est élevée, un dosage sanguin de la bilirubine, méthode de mesure de référence diagnostique, doit être effectué.

En pratique, un ictère doit être exploré par un bilan sanguin en cas de :

- facteurs de risque d’infection néonatale ;

- terrain favorisant une hyperbilirubinémie libre prolongée ou récidivante (prématurité) ;

- bilirubine transcutanée élevée d’après les courbes de référence ;

- signes fonctionnels ou d’examen orientant vers un ictère pathologique (voir infra) ;

- prolongation anormale au-delà de 10 jours de vie chez l’enfant né à terme, ou 2e semaine de vie chez le prématuré (y compris si allaitement maternel).

Connaître les circonstances où le dosage biologique de la bilirubine est indiqué.

B. Conduire l’enquête diagnostique

1. Identifier les situations d’urgence

Schématiquement, il faut distinguer :

- les ictères « bénins » (par ailleurs à bilirubine libre) : ictère simple, ictère au lait de mère ;

- les ictères « pathologiques » : à bilirubine libre ou à bilirubine conjuguée.

Deux types d’urgence sont à identifier :

- urgence symptomatique de l’ictère à bilirubine libre : encéphalopathie hyperbilirubinémique (ictère nucléaire) ;

- urgence liée à la cause : allo-immunisation érythrocytaire maternofœtale (ictère à bilirubine libre), atrésie des voies biliaires (ictère à bilirubine conjuguée).

Il faut aussi savoir reconnaître les situations augmentant le risque d’ictère nucléaire :

- prématurité, jeûne, médicaments fixés à l’albumine (aminosides) ;

- infection, acidose, hypoxie, hypothermie, hypoglycémie ;

- déshydratation, hypo-osmolarité, hypoalbuminémie.

Les signes orientant vers un ictère pathologique sont présentés dans le tableau 45.1.

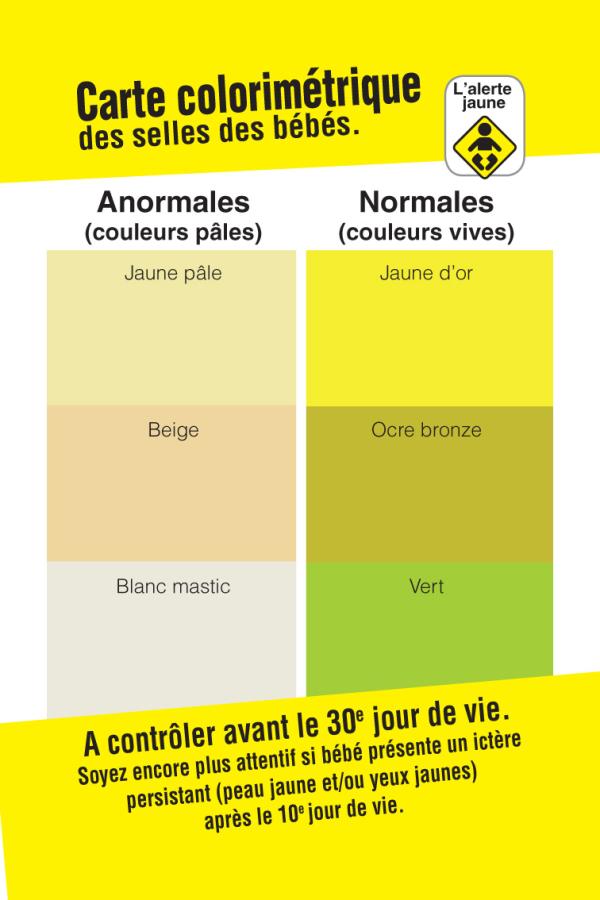

La décoloration progressive des selles doit alerter car elle témoigne d’une cholestase.

Des repères colorimétriques des selles aident au repérage de ce signe et sont disponibles dans le carnet de santé ou sur le site de l’Association Maladies Foie Enfants (fig. 45.2).

Tableau 45.1. ![]() Principaux signes orientant vers un ictère pathologique.

Principaux signes orientant vers un ictère pathologique.

| Anamnestiques |

|

| Examen physique |

|

Fig. 45.2. ![]() Carte colorimétrique des selles.

Carte colorimétrique des selles.

Source : Association Maladie Foie Enfants.

https://www.amfe.fr/media/alerte_jaune_carte_colorimetrie_54x86_dec2017_hd_1.pdf

Connaître les principaux signes orientant vers un ictère pathologique.

Identifier les urgences : survenue précoce, syndrome anémique, selles décolorées.

2. Connaître la stratégie diagnostique

Enquête paraclinique

Confirmer et évaluer quantitativement l’hyperbilirubinémie :

- bilirubinémie totale (calcul de la bilirubine libre) ;

- bilirubine conjuguée (chez le nouveau-né, sa valeur ne doit s’interpréter qu’avec la clinique : foie, couleur des selles et des urines) ;

En cas d’ictère à bilirubine libre : éliminer une allo-immunisation érythrocytaire maternofœtale (ictère précoce, signes d’hémolyse) :

- NFS, réticulocytes ;

- groupe sanguin de l’enfant et de sa mère ;

- Coombs direct ;

- NB : le dosage de l’haptoglobine n’a aucun intérêt chez le nouveau-né, car elle est toujours basse en raison de l’hémolyse physiologique.

Écarter certaines causes infectieuses (systématique) :

- données bactériologiques maternelles ;

- CRP ;

- hémoculture ;

- ECBU (ictère au-delà de J7).

En cas d’ictère à bilirubine conjuguée :

- bilan hépatique : PAL et γGT, transaminases, facteurs de l’hémostase ;

- échographie abdominale :

- obstacle et/ou dilatation des voies biliaires → évoquer une cholestase extrahépatique ;

- absence de vésicule biliaire (élément d’orientation) → évoquer une atrésie des voies biliaires.

Selon le contexte (plus rare) :

- dosages enzymatiques : G6PD, pyruvate kinase ;

- bilan thyroïdien : TSH, T4.

Bilan de première intention en cas d’ictère néonatal : bilirubinémie, NFS et réticulocytes, groupe sanguin et Coombs, CRP ± ECBU (après J7).

Bilan de première intention en cas d’ictère néonatal : bilirubinémie, NFS et réticulocytes, groupe sanguin et Coombs, CRP ± ECBU (après J7).

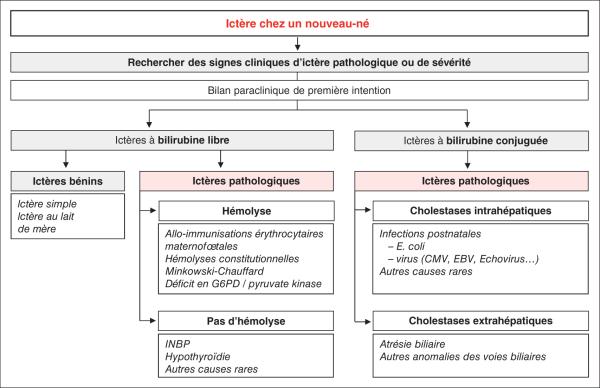

L’arbre diagnostique (fig. 45.3) synthétise les principales causes d’ictère néonatal.

Fig. 45.3. ![]() Arbre diagnostique des ictères du nouveau-né (non exhaustif).

Arbre diagnostique des ictères du nouveau-né (non exhaustif).

III. Connaître les principes de la prise en charge

A. Rationnel

La prise en charge fait appel :

- au traitement étiologique éventuel d’un ictère pathologique (voir § IV.B. Ictères pathologiques) ;

- au traitement symptomatique d’un ictère sévère à bilirubine libre (photothérapie) ;

- à la planification du suivi : surveillance clinique (neurologique, syndrome anémique…) et paraclinique (bilirubine, hémoglobine…).

B. Principes de la photothérapie

L’utilisation d’abaques permet d’évaluer le risque d’ictère nucléaire en fonction de l’âge gestationnel et l’âge postnatal, le poids, et l’évolution de la courbe de bilirubine ; ainsi que d’entreprendre des mesures thérapeutiques et/ou de surveillance éventuelles.

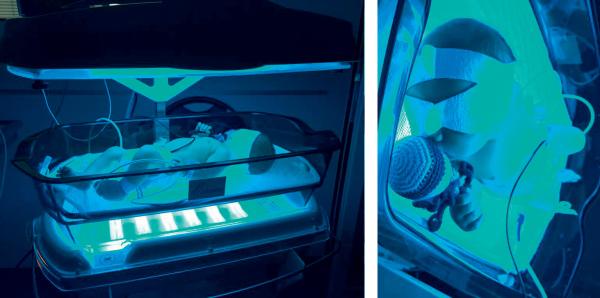

La photothérapie est le traitement de base des ictères à bilirubine libre dont l’intensité laisse craindre un risque d’ictère nucléaire (fig. 45.4).

L’exposition à la lumière bleue permet de convertir la bilirubine en produits de dégradation hydrosolubles éliminables par voie rénale. Les complications de cette technique doivent être prévenues : hyperthermie et déshydratation (température, surveillance cardiorespiratoire, allaitement ou biberon de lait toutes les 3 heures), conséquences oculaires (port de lunettes) et gonadiques (protection par la couche).

En cas d’ictère à bilirubine libre très sévère, une exsanguinotransfusion peut être nécessaire, dont les indications sont devenues rares.

Des perfusions d’albumine peuvent compléter la photothérapie chez des enfants vulnérables (hypotrophie, prématurité, acidose, déshydratation, polymédication pouvant interférer avec la liaison bilirubine-albumine) ou dans l’attente d’une exsanguinotransfusion.

Les immunoglobulines polyvalentes IV sont recommandées comme adjuvant à la photothérapie intensive en cas d’ictère lié à une allo-immunisation maternofœtale rhésus ou ABO documentée.

Fig. 45.4. ![]() Photothérapie en maternité.

Photothérapie en maternité.

Photothérapie = traitement symptomatique de l’ictère sévère à bilirubine libre.

IV. Points clés à propos de certaines causes

A. Ictères bénins

1. Ictère simple

L’ictère simple (anciennement ictère physiologique) est l’ictère néonatal le plus fréquent.

Il concerne 30 à 50 % des nouveau-nés sains, et est lié à un défaut physiologique néonatal de maturité de la glycuroconjugaison de la bilirubine.

Caractéristiques :

- début après 24 heures de vie ;

- isolé (examen clinique strictement normal) ;

- valeurs de bilirubine transcutanée restant modérées d’après les courbes de références ;

- décroissance vers J5-J6 de vie.

La disparition de l’ictère est spontanée, souvent avant J10 de vie, sans risque séquellaire.

Il convient d’être particulièrement vigilant chez le prématuré pour lequel l’ictère est plus fréquent, plus prolongé, et plus intense, avec un risque neurologique plus élevé. Cette sévérité est liée à l’immaturité hépatique, à une concentration basse d’albumine, à une perméabilité élevée de la barrière hématocérébrale, et à un seuil de toxicité de bilirubine libre plus bas.

2. Ictère au lait de mère

L’ictère au lait de mère survient chez environ 3 % des enfants allaités.

Il concerne habituellement des nouveau-nés à terme bénéficiant dès les premiers jours de vie d’une lactation maternelle abondante, et est lié entre autres à l’activité lipoprotéine lipase importante du lait maternel entraînant une libération importante d’acides gras, responsables d’une inhibition de la glycuroconjugaison.

Caractéristiques :

- début vers J5-J6 de vie (ou faisant suite à un ictère simple) ;

- isolé (examen clinique strictement normal) ;

- valeurs de bilirubine transcutanée restant modérées d’après les courbes de références ;

- persistance plusieurs semaines.

L’abstention thérapeutique est la règle (pas d’interruption de l’allaitement maternel). Les bénéfices de l’allaitement prédominent sur le préjudice d’une coloration ictérique prolongée.

La disparition de l’ictère survient entre 4 et 6 semaines après la naissance.

Deux causes bénignes d’ictères à bilirubine libre : ictère simple et ictère au lait de mère.

Comme toute cause fréquente et bénigne : diagnostics d’élimination.

B. Principaux ictères pathologiques à retenir

1. Hémolyses

Généralités

L’ictère par hyperhémolyse est la première cause d’ictère pathologique.

Il est lié à la production anormalement élevée de bilirubine, consécutive à la lyse des globules rouges.

Il répond à de nombreuses causes, notamment les allo-immunisations érythrocytaires maternofœtales et les hémolyses constitutionnelles. Les hémoglobinopathies (drépanocytose, thalassémie) ne se révèlent pas en période néonatale.

Caractéristiques :

- début précoce avant 24 heures de vie (le plus souvent) ;

- en cas d’hémolyse sévère : syndrome anémique, hépatosplénomégalie ;

- valeurs de bilirubine sanguine supérieures au seuil de photothérapie sur les courbes ;

- anémie (normo-)macrocytaire, hyper-réticulocytose.

Le risque d’ictère nucléaire est plus important.

Allo-immunisations érythrocytaires maternofœtales

L’allo-immunisation ABO est la plus fréquente actuellement.

Elle peut survenir lorsque la mère est de groupe O et le nouveau-né de groupe A ou B.

Le test de Coombs peut être négatif. Les anticorps maternels anti-A ou anti-B sont alors mis en évidence par élution.

L’allo-immunisation rhésus devient plus rare (prévention maternelle par immunoglobulines humaines anti-D (Rh)).

Elle survient lorsque la mère est rhésus négatif et le nouveau-né rhésus positif.

L’hémolyse est souvent très intense et débute pendant la grossesse.

Le test de Coombs est en général positif.

Hémolyses constitutionnelles

La sphérocytose héréditaire (maladie de Minkowski-Chauffard) est responsable d’une anémie hémolytique corpusculaire liée à une anomalie de membrane, de transmission autosomique dominante.

Le frottis sanguin met en évidence des globules rouges de forme sphérique.

Le déficit en G6PD peut induire une anémie hémolytique corpusculaire par déficit enzymatique, de transmission liée à l’X (expression chez tous les garçons atteints mais aussi chez certaines filles). Il concerne notamment les enfants originaires du pourtour méditerranéen et d’Afrique et d’Asie.

Le frottis sanguin met en évidence des corps de Heinz (hémoglobine non réduite ayant précipité) ; le dosage du G6PD à distance de toute transfusion confirme le diagnostic.

2. Infections

Il faut savoir évoquer le diagnostic d’infection néonatale, notamment l’infection à E. coli (voir chapitre 36), devant un ictère tardif à bilirubine conjuguée ou mixte – l’ictère est moins souvent un signe d’appel dans les INBP.

3. Atrésie des voies biliaires extra-hépatiques

L’atrésie des voies biliaires concerne environ 1 nouveau-né sur 10 000.

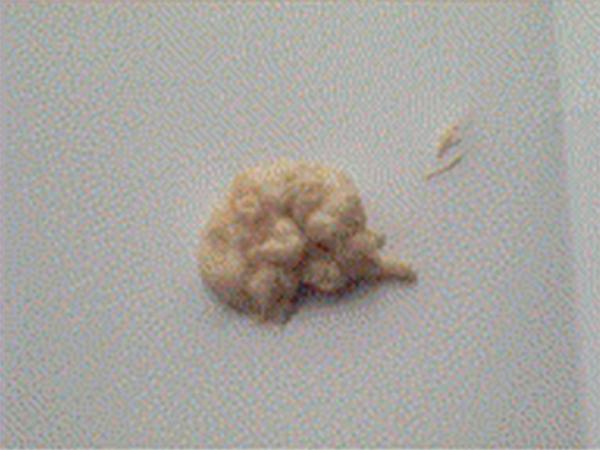

Le diagnostic doit être évoqué systématiquement devant l’apparition progressive d’un tableau de cholestase dans les jours ou semaines suivant la naissance : hépatomégalie ferme, urines foncées, selles décolorées (fig. 45.5). Ces signes doivent conduire sans délai à la réalisation d’une échographie hépatique et à solliciter un avis spécialisé.

L’administration de vitamine K par voie parentérale est indispensable dès la constatation de ces signes, en raison du risque hémorragique relié à la cholestase.

Le pronostic (évolution vers la cirrhose) est conditionné par la précocité de l’intervention chirurgicale.

Fig. 45.5. ![]() Selles complètement décolorées.

Selles complètement décolorées.

© Chardot C, Debray D. Atrésie des voies biliaires : une urgence diagnostique et thérapeutique. Arch Pediatr 2011; 18:476–81.

Urgences : allo-immunisations érythrocytaires maternofœtales (ictère à bilirubine libre) ; atrésie des voies biliaires (ictère à bilirubine conjuguée), infection postnatale tardive à E. coli (ictère à bilirubine conjuguée ou mixte).

Références

Cortey A, Renesme L, Raignoux J, et al. Ictère à bilirubine non conjuguée du nouveau-né de 35 semaines et plus : du dépistage au suivi après sortie de la maternité. Recommandations pour la pratique clinique. Arch Pediatr 2017;24:192–203.