Items, objectifs pédagogiques

Item 54 – Boiterie chez l’enfant

- Devant une boiterie chez l’enfant, connaître les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents.

Item 156 – Infections ostéoarticulaires (IOA) de l’enfant et de l’adulte

- Connaître les principaux agents infectieux responsables des IOA selon l’âge, le terrain et leur profil de résistance.

- Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d’une arthrite avec ou sans matériel, d’une ostéite avec ou sans matériel.

Avant de commencer…

La boiterie correspond à une anomalie récente de la marche (à distinguer des troubles de la démarche anciens ou apparus depuis l’acquisition de la marche), qui devient asymétrique.

Elle témoigne, le plus souvent, d’une pathologie sous-jacente responsable d’une douleur à l’appui sur le membre inférieur (boiterie d’esquive).

L'orientation étiologique repose sur l’anamnèse, une observation de la boiterie et un examen physique des membres inférieurs et du tronc. Les examens complémentaires seront demandés en fonction des données cliniques.

L’urgence est d’éliminer les causes les plus graves ou nécessitant un traitement urgent (fracture, infection ostéoarticulaire à tout âge surtout en cas de syndrome infectieux, épiphysiolyse de hanche chez l’adolescent, très rarement tumeur osseuse ou hémopathie).

L’âge de l’enfant est déterminant, la majorité des pathologies orthopédiques de l’enfant (infectieuses ou non) ayant leur âge de prédilection.

I. Stratégie diagnostique

A. Interrogatoire

Concernant l’enfant :

- âge : essentiel à l’orientation ;

- antécédents (pathologie néonatale de type prématurité ou asphyxie périnatale, drépanocytose, obésité) ;

- évaluation de l’impotence fonctionnelle en fonction du développement neuromoteur attendu compte tenu de son âge (voir chapitre 3).

Circonstances :

- contexte infectieux : fièvre, porte d’entrée cutanée (plaie, varicelle), infection ORL récente ;

- traumatisme récent (chute), corps étranger du pied.

Symptomatologie :

- caractéristiques de la boiterie : survenue brutale ou progressive, ancienneté, évolution, caractère permanent ou intermittent ;

- si douleur : date d’apparition ; localisation parfois difficile à préciser chez le nourrisson ;

- si fièvre : caractéristiques évolutives de la fièvre et état général.

Pièges diagnostiques :

- douleurs du genou secondaires à une atteinte de la hanche (douleurs projetées) ;

- un épisode traumatique antérieur (chute et/ou coup), banal et quotidien chez les enfants, est souvent évoqué par les parents comme cause de l’impotence fonctionnelle : le médecin doit rester vigilant dans sa démarche diagnostique ;

- un psoïtis est susceptible d’entraîner des difficultés à la marche (par exemple, appendicite).

B. Examen clinique

1. Chez le petit enfant

L’origine précise de la boiterie ou de la douleur n’est pas facilement repérable. L’examen doit donc adopter une méthode très systématique à la recherche du siège de la douleur chez un enfant dévêtu et déchaussé.

L’observation de la boiterie est essentielle :

- dans la boiterie d’épaule ou d’équilibration, qui traduit une pathologie chronique de la hanche avec souvent insuffisance des muscles fessiers, les épaules basculent à chaque appui du côté pathologique ;

- dans la boiterie d’esquive, qui est antalgique, l’enfant évite ou raccourcit le temps d’appui du côté pathologique et déporte le poids de son corps du côté opposé.

On recherche ensuite une attitude vicieuse du membre inférieur (position anormale en statique ou à la marche), une lésion cutanée, en particulier au niveau de la plante du pied.

Une amyotrophie quadricipitale est un signe d’organicité et d’ancienneté.

La palpation de tout le membre inférieur doit être méthodique, en commençant par son extrémité distale et en remontant jusqu’à la hanche.

La diaphyse tibiale est palpée avec une attention particulière (possible fracture sous-périostée) ; on lui imprime aussi un mouvement de torsion. Les métaphyses sont toutes examinées (douleur à la palpation, augmentation de la chaleur locale, voire rougeur, mais aussi découverte d’une tuméfaction). La douleur osseuse de l’infection est dite « exquise », c’est-à-dire qu’elle peut être aussi intense qu’une douleur de fracture à la palpation.

La mobilisation des articulations recherche une douleur provoquée ou un déficit d’amplitude comparativement au côté opposé. Dans les atteintes de hanche, l’abduction et la rotation interne sont limitées. Un épanchement du genou se traduira par un comblement du cul-de-sac sous-quadricipital et un choc rotulien.

On recherche enfin une douleur à la palpation ou une raideur au niveau du rachis. Le refus de la station assise est parfois le seul signe objectif d’atteinte du rachis chez le petit enfant ; une rigidité segmentaire du rachis est un excellent signe d’orientation.

L’examen neurologique, systématique dans le cadre d’une boiterie, recherche une marche en équin, teste le tonus musculaire, la force musculaire, les réflexes ostéotendineux.

L’examen cutané recherche des ecchymoses, une porte d’entrée infectieuse, une plaie.

L’examen général est systématique (état septique, palpation abdominale…).

2. Chez le grand enfant et l’adolescent

L’examen, mené selon la même chronologie, peut se focaliser sur la région douloureuse identifiée. Ne jamais oublier que les douleurs de hanche peuvent être projetées vers le genou.

C. Enquête paraclinique

Le bilan complémentaire est fonction des données de l’examen clinique.

1. Imagerie

Les radiographies (face et profil) sont centrées sur la zone douloureuse identifiée ; si la clinique ne peut localiser la douleur, l’ensemble du membre sera radiographié (pas de clichés comparatifs).

Dans les ostéomyélites aiguës, elles sont normales au stade initial.

Dans les arthrites septiques, les radiographies peuvent montrer des signes indirects d’épanchement intra-articulaire (épaississement des parties molles, élargissement de l’interligne articulaire).

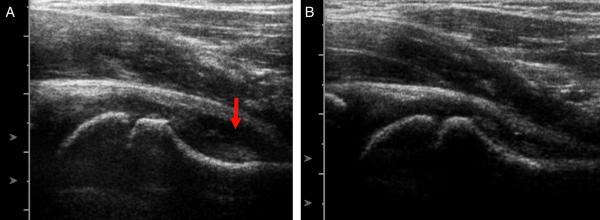

L’échographie (comparative) peut objectiver un épanchement articulaire de la hanche (fig. 70.1) ou de la cheville si ces articulations sont douloureuses ou que l’examen est difficile.

Dans le cadre d’une ostéomyélite, elle peut retrouver un épaississement des parties molles ou un abcès sous-périosté.

Fig. 70.1. ![]() Échographie de hanche : épanchement articulaire.

Échographie de hanche : épanchement articulaire.

Échographie de hanche comparative.

A. Hanche droite avec épanchement intra-articulaire (flèche rouge). B. Hanche gauche sans épanchement.

En dehors d’une situation d’urgence, la scintigraphie osseuse au technétium 99 ou l’IRM seront demandées pour confirmer le diagnostic d’infection ostéoarticulaire.

La scintigraphie osseuse est surtout utile chez le jeune enfant difficile à examiner car elle permet de localiser le site de la lésion osseuse ou articulaire responsable de l’impotence fonctionnelle (recherche d’une hyperfixation osseuse pathologique). Si la zone douloureuse est identifiée, l’IRM permet le diagnostic d’ostoémyélite à la phase précoce de l’infection ; elle visualise les complications (arhrite associée, abcès sous-périosté, thrombophlébite…) en cas de gravité initiale ou de mauvaise évolution sous antibiothérapie.

2. Biologie

Un bilan infectieux est indispensable en urgence en cas de suspicion d’infection ostéoarticulaire : NFS, CRP.

En cas de suspicion d’infection ostéoarticulaire, les prélèvements bactériologiques sont à effectuer en urgence, avant de débuter l’antibiothérapie :

- hémocultures (en faire deux avant antibiothérapie) ;

- prélèvements au bloc opératoire sous anesthésie générale de liquide articulaire en cas d’arthrite ou du pus d’un abcès sous-périosté.

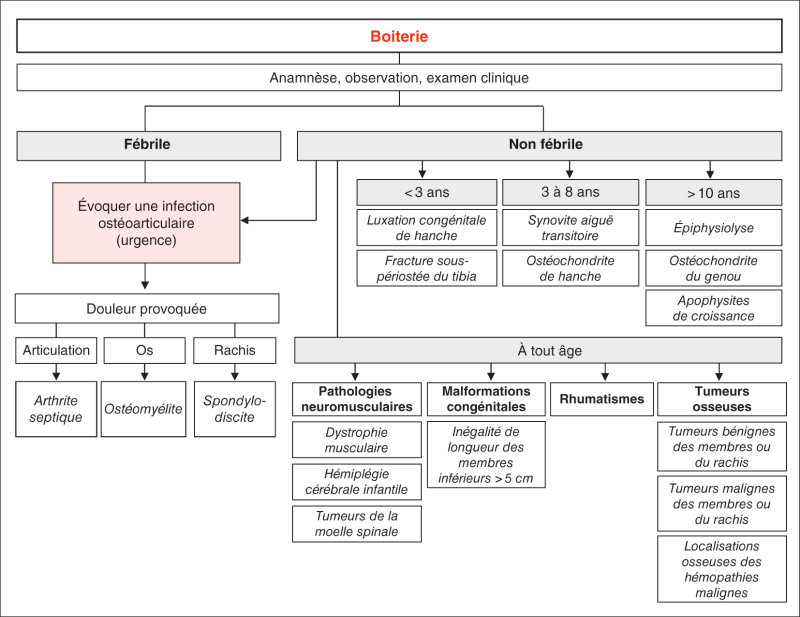

D. Orientation diagnostique

Elle est illustrée figure 70.2.

Fig. 70.2. ![]() Approche diagnostique d’une boiterie de l’enfant.

Approche diagnostique d’une boiterie de l’enfant.

Diagnostic étiologique : anamnèse précise (âge ? fièvre ? traumatisme ?), observation de la marche pour préciser la boiterie, examen physique des membres inférieurs et du tronc.

II. Boiterie fébrile : toujours rechercher une infection ostéoarticulaire

A. Pour bien comprendre

1. Préambule

Les infections ostéoarticulaires (IOA), arthrite septique et ostéomyélite, doivent être suspectées devant une impotence fonctionnelle partielle (boiterie) ou totale d’un membre, le plus souvent fébrile, à tout âge.

La fièvre peut être modérée, en particulier chez le nourrisson ou dans les localisations rachidiennes (spondylodiscite). La CRP est le plus souvent > 20 mg/l mais peut être normale ; la polynucléose peut être modérée ou absente.

Les IOA constituent une urgence diagnostique et thérapeutique. En effet, le pronostic de ces infections est lié à la qualité et à la rapidité de la prise en charge.

En cas de suspicion clinique d’IOA, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour débuter le traitement rapidement, qui comprend éventuellement le drainage chirurgical des collections (arthrite, abcès sous-périosté) sous anesthésie générale et une antibiothérapie débutée par voie IV une fois les prélèvements faits (hémocultures, ponction).

Le retard diagnostique et/ou thérapeutique de ces infections peut être sanctionné, à court terme, par des complications dans les premières heures (choc septique à Staphylococcus aureus ou à streptocoque de groupe A), après quelques jours de traitement (abcès sous-périosté, abcès des parties molles, arthrite septique) et enfin, à distance, par des séquelles orthopédiques définitives : atteinte du cartilage de croissance responsable de sa stérilisation puis de déformation ou d’inégalité de longueur des membres inférieurs, destruction du cartilage articulaire responsable de coxarthrose précoce (fig. 70.3).

Fig. 70.3. ![]() Radiographie du bassin : séquelle d’arthrite septique de hanche.

Radiographie du bassin : séquelle d’arthrite septique de hanche.

Garçon de 9 ans ayant développé une arthrite septique de hanche à pneumocoque,

prise en charge avec un retard thérapeutique de 48 heures. Sept mois plus tard, le pincement articulaire est sévère.

2. Physiopathologie

Chez l’enfant, une IOA se développe par voie hématogène.

Elle atteint les membres inférieurs dans plus de 50 % des cas, en particulier les zones fortement vascularisées.

Les bactéries véhiculées par voie sanguine se fixent et se développent :

- soit directement dans l’os, en zone métaphysaire, au front d’ossification de la plaque (cartilage) de croissance conduisant à une ostéomyélite aiguë ;

- soit dans la synoviale d’une articulation, produisant une arthrite septique avec épanchement articulaire.

La physiopathologie explique les tableaux cliniques différents en fonction de l’âge : - chez l’enfant âgé de moins de 18 mois : les réseaux vasculaires sont encore présents entre la métaphyse et l’épiphyse ; l’infection peut ainsi diffuser à travers le cartilage de croissance, de la métaphyse à l’articulation adjacente, générant une ostéoarthrite ;

- chez l’enfant plus âgé : les réseaux vasculaires sont séparés et le cartilage de croissance est avasculaire, conduisant à des tableaux d’ostéomyélites ou d’arthrites isolées.

Les portes d’entrée à rechercher sont cutanées (traumatisme, plaie) pour S. aureus et le streptocoque de groupe A, et ORL (rhinopharyngite, stomatite, angine) pour Kingella kingae et le streptocoque de groupe A.

B. Arguments diagnostiques

1. Données cliniques et d’imagerie

Ostéomyélite aiguë

Tableau clinique habituel :

- début brutal avec fièvre ou présentation subaiguë (fièvre absente ou enfant subfébrile) ;

- localisation préférentielle à l’extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia (métaphyses osseuses les plus vascularisées : « près du genou, loin du coude ») ;

- boiterie douloureuse ou appui impossible ;

- augmentation de la chaleur locale (rougeur et tuméfaction à un stade tardif) ;

- palpation métaphysaire très douloureuse (douleur « exquise »).

Examens d’imagerie en urgence :

- systématiquement : radiographies osseuses initiales de la zone concernée à la recherche d’un diagnostic différentiel (fracture…) ; en cas d’ostéomyélite aiguë, les radiographies initiales sont normales ; des anomalies osseuses (appositions périostées, abcès de Brodie…) peuvent apparaître après 10 jours à 3 semaines d’évolution ;

- si doute sur une arthrite ou un abcès sous-périosté : échographie de la zone concernée.

L’infection osseuse est suspectée sur ces éléments mais le diagnostic devra être confirmé dans les premiers jours de prise en charge par une IRM ou une scintigraphie osseuse.

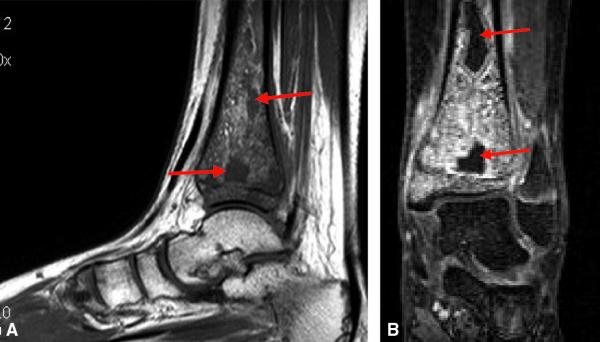

L’IRM est le meilleur examen pour le diagnostic d’ostéomyélite (plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie osseuse) en montrant un hyposignal T1 et un hypersignal T2 osseux (fig. 70.4). Elle permet aussi de visualiser les complications (abcès sous-périosté, abcès des parties molles, arthrite associée, thrombose septique…).

Fig. 70.4. ![]() Imagerie d’ostéomyélite aiguë.

Imagerie d’ostéomyélite aiguë.

Ostéomyélite aiguë épiphyso-métaphyso-diaphysaire tibiale inférieure gauche.

IRM, séquence en pondération T1 (A) objectivant une inflammation diffuse et contenant plusieurs zones de signal liquidien,

confirmées sur l’imagerie coronale T1 + gadolinium en saturation de graisse (B).

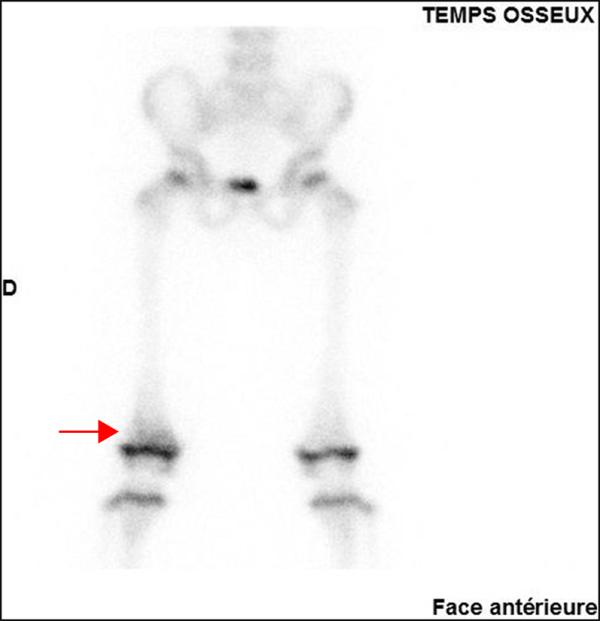

La scintigraphie osseuse (fig. 70.5) est utile surtout chez les jeunes enfants pour lesquels une IRM est difficilement réalisable (besoin de sédation) ou en cas de difficultés cliniques à localiser le site de l’infection. Elle montre un foyer d’hyperfixation osseuse.

Fig. 70.5. ![]() Cliché de scintigraphie osseuse. Temps osseux.

Cliché de scintigraphie osseuse. Temps osseux.

Hyperfixation de l’extrémité distale du fémur droit en faveur d’une ostéomyélite aiguë.

Arthrite septique

Tableau clinique habituel :

- survenue brutale d’un syndrome douloureux fébrile avec impotence fonctionnelle partielle ou totale ;

- localisations les plus fréquentes : hanche ou genou, mais aussi épaule et cheville chez le nourrisson ;

- mobilisation de l’articulation extrêmement douloureuse ; attitude « figée », « pseudoparalytique » d’une articulation ;

- épanchement articulaire (par exemple, choc rotulien au niveau du genou) ;

- parfois gonflement et aspect inflammatoire local.

Examens d’imagerie en urgence :

- radiographies : normales, parfois gonflement des parties molles ;

- échographie : pour objectiver un épanchement intra-articulaire de hanche ou cheville ; l’examen clinique (choc rotulien) est suffisant pour le diagnostic d’arthrite du genou et ne nécessite pas, le plus souvent, une échographie.

Spondylodiscite

Tableau clinique habituel :

- douleur rachidienne spontanée ou à la palpation/percussion des épineuses, parfois simple raideur rachidienne segmentaire ;

- impossibilité de s’asseoir chez le petit enfant ;

- fièvre modérée ou absente.

Chez le nourrisson, la présentation subaiguë de la spondylodiscite peut rendre le diagnostic difficile et conduire à un retard diagnostique.

Examens d’imagerie en urgence :

- radiographies du rachis face et profil centrées sur la zone douloureuse : recherche d’un diagnostic différentiel ; en cas de spondylodiscite, on note une raideur du rachis souvent isolée mais, après quelques semaines d’évolution, on peut observer des irrégularités du plateau vertébral, un pincement discal ou, plus tardivement, une ostéolyse vertébrale de part et d’autre du disque ;

- scintigraphie osseuse : hyperfixation osseuse de deux vertèbres contiguës ;

- IRM : examen de référence pour le diagnostic positif avec un hypersignal osseux de deux vertèbres contiguës, disparition du signal aqueux du disque ; mise en évidence de complications telles qu’un abcès paravertébral, plus rarement une compression nerveuse.

2. Données biologiques

NFS, CRP peuvent montrer une polynucléose (à polynucléaires) et un syndrome inflammatoire mais le bilan inflammatoire peut parfois être normal. Les prélèvements bactériologiques (hémocultures, prélèvements bactériologiques profonds), réalisés avant antibiothérapie, permettent dans près d’un cas sur deux la confirmation étiologique et l’adaptation secondaire de l’antibiothérapie.

La rentabilité des cultures microbiologiques standards dépend du germe impliqué, des conditions de prélèvement et d’acheminement des prélèvements. La biologie moléculaire (PCR dans le liquide de ponction articulaire) améliore l’identification des arthrites septiques à K. kingae (bactérie de culture difficile, prélèvements souvent stériles).

C. Prise en charge thérapeutique

1. Orientation

En cas de suspicion d’IOA, l’enfant doit être hospitalisé, avec avis auprès d’un chirurgien pédiatrique. Si l’indication d’un drainage chirurgical est retenue, l’enfant est maintenu à jeun.

2. Indications d’un drainage chirurgical

Le drainage chirurgical et le lavage mécanique d’une collection purulente (abcès sous-périosté ou des parties molles) ou d’une arthrite septique sont recommandés. Chez l’enfant, ces gestes sont toujours pratiqués au bloc opératoire sous anesthésie générale.

Une analyse bactériologique doit être réalisée sur ces prélèvements profonds.

L’antibiothérapie est commencée immédiatement après ces prélèvements bactériologiques.

3. Antibiothérapie

L’antibiothérapie initiale est urgente, intraveineuse et probabiliste :

- efficace sur S. aureus sensible à la méticilline et K. kingae (germes les plus fréquents)

- céfazoline ou amoxicilline-acide clavulanique.

Sous traitement adapté, dans les cas d’évolution favorable (disparition de la fièvre et des douleurs en 48 heures), le relais antibiotique per os est possible 3 jours après le début du traitement IV.

L’antibiothérapie est secondairement adaptée au germe retrouvé et à son antibiogramme. Si le germe n’est pas identifié, l’antibiothérapie orale sera préférentiellement l’amoxicilline-acide clavulanique chez l’enfant de moins de 6 ans, efficace sur S. aureus sensible à la méticilline et K. kingae.

La durée totale (IV puis orale) de l’antibiothérapie des IOA d’évolution rapidement favorable est de 3 semaines pour les ostéomyélites et de 2 semaines pour les arthrites septiques.

Boiterie en contexte fébrile : infection ostéoarticulaire jusqu’à preuve du contraire.

Retenir comme germes : S. aureus à tout âge et K. kingae entre 6 mois et 4 ans.

Confirmation diagnostique : IRM ou scintigraphie osseuse.

Prélèvements bactériologiques : indispensables avant le début de l’antibiothérapie.

III. Boiterie non fébrile

A. Avant l’âge de 3 ans

1. Luxation congénitale de hanche

La boiterie est observée dès l’acquisition de la marche.

Un diagnostic tardif est la conséquence d’un échec du dépistage précoce (fig. 70.6). La limitation de l’abduction de la hanche est toujours nette.

Le dépistage de la LCH est traité dans le chapitre 4.

Fig. 70.6. ![]() Radiographie du bassin : luxation congénitale de hanche droite chez une fille de 16 mois.

Radiographie du bassin : luxation congénitale de hanche droite chez une fille de 16 mois.

Échec de dépistage précoce. La prise en charge thérapeutique requerra une hospitalisation de 4 semaines et deux interventions chirurgicales.

2. Fracture sous-périostée du tibia (fracture « en cheveu »)

Cette lésion est très particulière pour plusieurs raisons :

- elle est liée à un traumatisme bénin par torsion du membre, souvent passé inaperçu : simple chute de sa hauteur ou pied pris entre les barreaux du lit ;

- le périoste est, chez le jeune enfant, un fourreau très solide qui ne se déchire pas facilement ; il assure donc la tenue mécanique de l’os, malgré la fracture.

L’image radiologique initiale est celle du « cheveu », trait de fracture oblique ou en spire, fin, à peine visible (fig. 70.7). Un cal osseux est observé 15 jours plus tard.

Une immobilisation plâtrée pendant 3 à 4 semaines est suffisante.

Fracture sous-périostée du tibia : première cause de boiterie non fébrile avant 3 ans.

Fig. 70.7. ![]() Radiographie du bassin : luxation congénitale de hanche droite chez une fille de 16 mois.

Radiographie du bassin : luxation congénitale de hanche droite chez une fille de 16 mois.

Noter la forme spiroïde du trait qui témoigne du mécanisme habituel par torsion.

B. Entre les âges de 3 et 8 ans

1. Synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche »)

Elle survient habituellement entre 3 et 8 ans.

C’est une boiterie aiguë non fébrile observée souvent au réveil.

La douleur, variable, peut être absente ou importante.

L’examen clinique trouve une limitation de la rotation interne et de l’abduction de la hanche.

La radiographie de bassin de face et de profil est normale ; l’échographie de hanche met en évidence un épanchement intra-articulaire le plus souvent.

Il n’y a pas de syndrome infectieux biologique (CRP normale, pas d’hyperleucocytose).

Le retour à la normale est obtenu en quelques jours, sans traitement autre qu’une mise au repos de la hanche (maintien en poussette).

L’apparition d’une fièvre, l’augmentation des douleurs ou leur persistance plus de 10 jours doivent faire remettre en cause le diagnostic.

La famille doit être prévenue de la possibilité diagnostique d’une ostéochondrite primitive de hanche ; la persistance de la boiterie après quelques semaines doit ainsi conduire à réaliser une radiographie des hanches.

2. Ostéonécrose de la tête fémorale (ostéochondrite primitive de hanche ou maladie de Legg-Calvé-Perthes)

Elle concerne habituellement le garçon (80 % des cas) âgé de 3 à 9 ans.

Il s’agit d’une nécrose vasculaire de l’épiphyse fémorale supérieure survenant au cours de la période de croissance.

La boiterie est d’installation insidieuse, augmentant à l’effort et en fin de journée.

Elle a la particularité de n’être ni permanente ni toujours douloureuse, de sorte que le diagnostic peut être retardé de quelques semaines.

Une limitation de la rotation interne et de l’abduction de la hanche est habituelle. L’amyotrophie quadricipitale est un signe fréquent témoignant de l’ancienneté de l’affection.

La radiographie de face du bassin et de la hanche de profil montre des signes variables en fonction du stade évolutif de la maladie et de son extension. Au début, les signes sont discrets : diminution de la hauteur, aplatissement du noyau épiphysaire ou image en « coup d’ongle » sous-chondral. À un stade plus avancé, le diagnostic devient évident (fig. 70.8) avec une nécrose de tout ou partie du noyau épiphysaire (aspect « blanc » à la radiographie).

L’évolution obéit à un véritable cycle radiologique qui traduit les stades évolutifs de la maladie. La revascularisation et le remplacement de l’os nécrosé par des bourgeons cartilagineux donnent une image fragmentée de l’os nécrotique (aspect inhomogène du noyau épiphysaire) puis une guérison avec plus ou moins de déformation du noyau (réapparition d’une trame osseuse normale et, au minimum, un noyau plus volumineux voire aplati).

La guérison est constante et spontanée, mais elle survient avec des séquelles morphologiques plus ou moins graves. C’est pour limiter ces séquelles que les méthodes thérapeutiques orthopédiques ou chirurgicales ont été développées. Le diagnostic d’une ostéochondrite primitive de hanche doit conduire dans tous les cas à un avis orthopédique pédiatrique.

Fig. 70.8. ![]() Radiographie du bassin : ostéochondrite primitive de la hanche droite chez un garçon de 7 ans.

Radiographie du bassin : ostéochondrite primitive de la hanche droite chez un garçon de 7 ans.

Noter l’augmentation de volume de la tête fémorale et le raccourcissement du col fémoral.

Quand une hanche « souffre », la rotation interne et l’abduction sont presque toujours réduites, quelle que soit la cause.

C. Chez le préadolescent et l’adolescent

1. Épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS)

Généralités

C’est la principale cause de boiterie de hanche de la période pubertaire. C’est une maladie du cartilage de croissance responsable du glissement de l’épiphyse fémorale supérieure sur la métaphyse. L’étiologie est encore non identifiée avec certitude (hormonale, mécanique…). Dans plus de la moitié des cas, les patients présentent une surcharge pondérale.

Il s’agit d’une maladie non exceptionnelle mais trop souvent méconnue : le délai moyen entre les premiers signes et le diagnostic est encore actuellement de 3 mois. Pourtant, le diagnostic tardif expose au risque de séquelles. La maladie est bilatérale dans 20 % des cas.

Elle se manifeste sous deux formes cliniques complètement différentes : stable ou instable.

EFS : forme stable

L’épiphyse reste solidaire du col du fémur. L’appui est possible mais la boiterie est permanente, avec rotation externe et adduction du membre inférieur lors de la marche.

La douleur est plutôt inguinale, antérieure, mais elle peut être projetée au niveau du genou. La rotation interne et l’abduction de la hanche sont toujours diminuées (en raison du déplacement relatif entre noyau épiphysaire et fémur). La mise en rotation interne et en abduction réveille une douleur vive. La flexion de hanche entraîne une rotation externe automatique.

Les incidences radiologiques nécessaires et suffisantes pour confirmer le diagnostic sont bassin de face et deux hanches de profil.

Le glissement apparent du noyau est au début postérieur de sorte que la radiographie de bassin de face peut paraître normale. Celle-ci met en évidence les signes directs de la maladie du cartilage de croissance (aspect élargi, feuilleté et mal dessiné) ou les signes indirects du glissement postérieur (diminution de la hauteur de l’épiphyse fémorale supérieure ; fig. 70.9A).

C’est le cliché de profil qui met en évidence le signe direct du glissement : bascule postérieure de l’épiphyse fémorale supérieure (fig. 70.9B). À un stade plus évolué, la bascule épiphysaire est évidente sur les clichés de face : la ligne de Klein, tangente au bord supérieur du col fémoral, ne croise plus le pôle supérieur de l’épiphyse.

Fig. 70.9. ![]() Radiographies du bassin/hanche : épiphysiolyse fémorale supérieure gauche chez une fille de 12 ans.

Radiographies du bassin/hanche : épiphysiolyse fémorale supérieure gauche chez une fille de 12 ans.

De face (A), on note seulement une diminution de la hauteur du noyau épiphysaire qui glisse vers l’arrière.

De profil (B), le glissement postérieur est évident.

EFS : forme instable

Les circonstances du diagnostic sont complètement différentes.

L’adolescent présente une impotence fonctionnelle complète et hyperalgique du membre inférieur évoquant une fracture. Mais le traumatisme causal est minime, voire inexistant.

Presque constamment, on retrouve un antécédent de boiterie douloureuse, négligée depuis plusieurs semaines.

La radiographie de bassin de face est suffisante pour porter le diagnostic ; il n’est le plus souvent pas possible ni souhaitable d’obtenir un cliché de profil en raison de la douleur provoquée et du risque vasculaire augmenté pour l’épiphyse.

Dans tous les cas, un retard thérapeutique expose à de graves complications, principalement la nécrose fémorale supérieure.

Cinq critères cliniques pour diagnostiquer une épiphysiolyse fémorale supérieure :

- il s’agit d’un adolescent ou préadolescent ;

- qui se plaint de douleurs chroniques de la hanche ou du genou ;

- qui marche en rotation externe ;

- avec une impotence fonctionnelle (impossibilité d’appui) douloureuse dans les formes instables ;

- et qui présente à l’examen une douleur et une limitation en abduction et rotation interne.

2. Affections du genou

Les affections du genou chez l’adolescent sont, hormis l’ostéochondrite disséquante, rarement responsables de boiterie.

D. Pathologies pouvant être observées à tout âge

1. Tumeurs osseuses

La boiterie n’a pas de caractère spécifique.

Le diagnostic repose sur l’imagerie et l’anatomopathologie.

Les tumeurs osseuses bénignes, rarement douloureuses, peuvent fragiliser l’os qui, en se fissurant, peut entraîner une boiterie.

Les tumeurs osseuses malignes de l’enfant sont dominées par les sarcomes osseux (voir chapitre 27). Ils sont plus souvent localisés au niveau du genou (extrémité inférieure du fémur ou supérieure du tibia).

Malheureusement, leur diagnostic est trop souvent retardé alors qu’une tendinite ou une douleur de croissance ont été d’abord évoquées.

Les localisations osseuses des hémopathies malignes peuvent être révélées par des douleurs osseuses à l’origine d’une boiterie.

2. Pathologies malformatives ou congénitales

Les inégalités de longueur des membres inférieurs ne peuvent être une cause de boiterie que si elles sont importantes (plus de 3 à 5 cm selon l’âge).

Une asymétrie de hauteur des hanches de 1 ou 2 cm sur une radiographie de bassin de face est courante et ne suffit pas à expliquer une boiterie. La radiomensuration des membres inférieurs permet, seule, de mesurer valablement une inégalité des membres inférieurs.

3. Pathologies neuromusculaires

Une myopathie (voire une amyotrophie spinale) peut être révélée par une perturbation de la démarche plus qu’une boiterie au sens strict, puisque l’atteinte est diffuse.

Une paralysie cérébrale dans une forme fruste peut être révélée par une boiterie.

La perturbation est ici ancienne, parfois associée à un retard d’acquisition de la marche.

Une tumeur médullaire peut entraîner une compression médullaire ou radiculaire. Les signes sont un syndrome rachidien (raideur du rachis) plus qu’une douleur chez l’enfant, et des signes neurologiques déficitaires.

4. Arthrites juvéniles idiopathiques

Les arthrites juvéniles idiopathiques regroupent plusieurs maladies rhumatismales débutant avant l’âge de 16 ans.

La forme la plus fréquente d’arthrite juvénile idiopathique concerne le plus souvent la petite fille d’âge < 6 ans. Elle se manifeste par une arthrite chronique d’une ou plusieurs grosses articulations (genoux, chevilles et très rarement la hanche). L’examen retrouve une articulation en flessum avec souvent une amyotrophie homolatérale qui signe la chronicité de l’atteinte. La douleur n’est que rarement au premier plan. On peut retrouver un dérouillage matinal qui se manifeste chez les plus jeunes par la demande des bras dès le réveil, ainsi que des réveils nocturnes (douleur inflammatoire). La fièvre est absente. Le syndrome inflammatoire biologique est souvent modéré voire absent.

Le problème diagnostique ne se pose que lors du premier épisode d’arthrite. La guérison lente et les récidives ultérieures argumenteront l’hypothèse d’arthrite juvénile idiopathique.

La hanche est identifiée à l’origine de moins de 40 % des boiteries de l’enfant.

L’examen du rachis et l’examen neurologique font partie intégrante de l’examen clinique de tout enfant présentant un trouble de la démarche.

Références

|

HAS. Impotence fonctionnelle du membre inférieur chez l’enfant âgé de 3 mois à 18 ans : diagnostic. 2005. http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272442/fr/impotence-fonctionnell… |

|

GPIP. Guide de prescription d’antibiotique en pédiatrie. Actualisation 2024 en cours de publication. |

|

Guedj R, Aroulandom J, Lecarpentier T, de Suremain N. Boiterie de l’enfant. Pas à pas en pédiatrie. Arbres décisionnels commentés des Sociétés de pédiatrie. 2019. https://pap-pediatrie.fr/urgences/boiterie-de-lenfant |